‘세계 3대 판타지’라는 표현은 대체 누가 처음 날조해낸 걸까? 예술 행위의 급을 나누고 등수를 매기는 행위는 정말 천박하고 끔찍한 짓이지만, 그 덕에 내가 <어스시의 마법사>라는 인생의 판타지를 만나게 되었으니 참으로 아이러니가 아닐 수 없다.

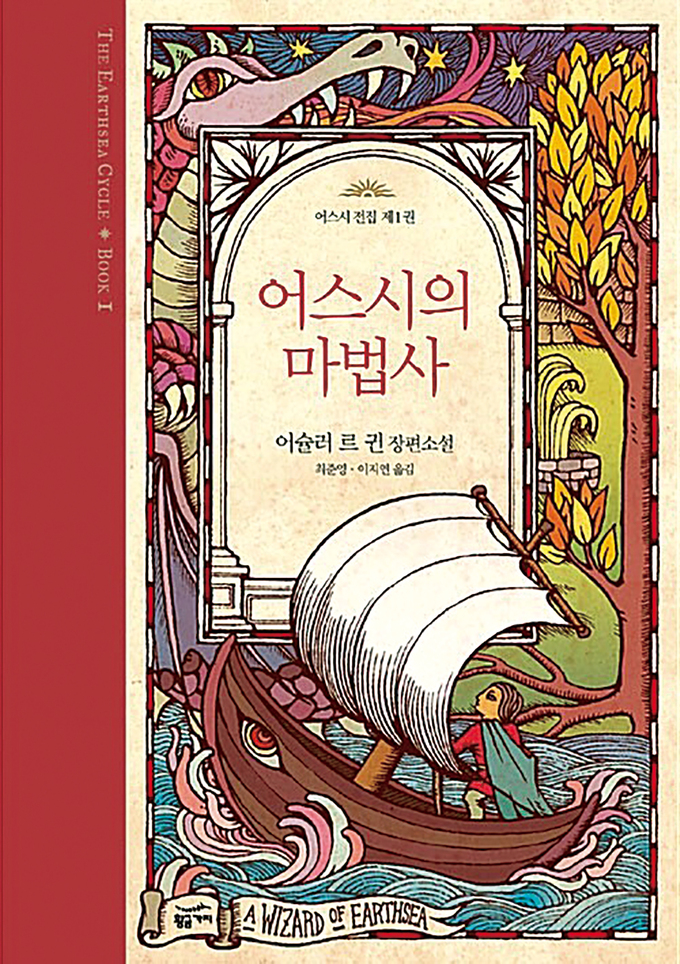

2000년대 초. 나는 세계 3대 판타지라는 기묘한 분류법에 대해 알게 됐다. J. R. R. 톨킨의 <반지의 제왕>, C. S. 루이스의 <나니아 연대기>, 그리고 어슐러 K. 르 귄의 <어스시의 마법사>를 합쳐 세계에서 가장 뛰어난 판타지 작품으로 칭송한다는 거였다. 매년 1편씩 개봉하는 <반지의 제왕>을 기다리다 지친 나는 자연히 나머지 두 작품도 기웃거리기 시작했다. 먼저 뽑아든 <나니아 연대기>는 영 내 취향이 아니었다. 동화에 가까운 이야기이기도 하고, 특정 종교의 색채가 너무 진한 탓도 있었다. 반면 <어스시의 마법사>는… 그야말로 최고였다. 특히 시리즈 세 번째 편인 <머나먼 바닷가>를 읽은 뒤엔 드디어 인생의 판타지를 만났다는 생각마저 들 정도였다. <머나먼 바닷가>는 지금도 여전히 내 장르 세계의 꼭짓점을 차지하고 있다.

<어스시의 마법사>는 지금까지 읽어온 판타지들과는 전혀 결이 다른 세계였다. 문장은 섬세했고, 시선은 부드러웠으며, 태도는 이국적이었다. 거칠게 칼날을 맞부딪치는 자들을 비웃기라도 하듯, 르 귄의 세계 속 인물들은 세련된 지혜와 깊은 깨달음으로 삶의 문제를 해결했다. 타자에 대한 이해와 배려가 이토록 충만한 이야기는 처음이었다.자연스레 나는 국내에 출간된 르 귄의 모든 저서를 읽어나가기 시작했다. 홀린 듯 도서관 책장 아래 주저앉아 순서대로 책을 뽑아들었다. <바람의 열두 방향> <어둠의 왼손> <빼앗긴 자들> <로캐넌의 세계>…. 알고보니 그는 SF 작가이기도 했다. 도서관에는 그의 작품 대부분이 SF 코너에 보관되어 있었고, 르 귄의 책을 모두 읽은 나는 자연히 그 옆에 꽂혀 있던 로저 젤라즈니와 앨프리드 베스터의 책들도 읽었다. 그 후엔 아이작 아시모프와 아서 클라크와 로버트 하인라인을 읽었고, 듀나와 김보영과 배명훈에 손을 뻗었다. 지금은 전설이 된 국내 작가들의 초기 앤솔러지를 거치고 나니 책장 하나가 비워졌다.

그렇게 나는 운명적으로 SF와 만났다. 그전부터 SF 작품들을 좋아하긴 했지만 SF라는 장르를 깊이 인식하기 시작한 것은 이때가 처음이었다. 르 귄은 내게 SF의 재미를 가르쳐준 작가인 셈이다. 르 귄의 작품 속 인물들은 특유의 ‘외로움’에 파묻혀 있다. 이야기 속 주인공들은 대개 세계로부터 이해받지 못하거나, 자신이 살던 곳에서 홀로 멀리 떨어져나온 탐사대원이다. 데뷔작 <파리의 4월>부터가 실수로 파리에 모이게 된 고독한 사람들의 이야기였고, <로캐넌의 세계> <세상을 가리키는 말은 숲> <어둠의 왼손> <제국보다 광대하며 더욱 느리게> 같은 대표작들도 홀로 이방인의 세계에 떨어진 인물들의 관찰기를 다룬다. <어스시의 마법사>의 주인공 게드 역시 건강하게 외로움을 받아들인 존재다.

르 귄의 외로움은 ‘다름’에서 출발한다. 너와 내가 다르기 때문에, 우리와 당신이 다른 삶을 살아왔기 때문에, 자신의 내면과 맞지 않는 다른 세상에 던져졌기 때문에 인물들은 끊임없이 어긋남을 경험하며 괴로워한다. 그 끝은 대개 좋지 않다. 충돌하거나, 충돌하지 않으려 서로를 외면하므로. 슬프지만 어쩔 수 없는 일이다. 만약 그들이 서로를 더 깊이 이해한다면 더 깊이 미워하고 다투게 될지도 모른다.

르 귄의 SF 중 내가 가장 좋아하는 작품인 <유배 행성>을 소개하고 싶다. ‘다름’을 이야기하는 르 귄의 작품 중 가장 낭만적인 이야기다.<유배 행성>의 배경인 행성 ‘알테라’는 아주 긴 공전주기를 가졌다. 이곳에서의 1년은 지구 시간으로 대략 2만400일, 장장 60년에 달한다. 사계절의 순환이 한 사람의 일생에 해당하는 독특한 행성. 이곳에 두개의 도시가 있다(사실 더 많은 도시가 있지만 설명이 복잡해지니까 모른 척 생략하기로 하자).

한 도시는 ‘테바’. 알테라의 원주민들이 살고 있는 오래된 도시다. 이들에겐 문자가 없다. 계절을 두번 경험하는 일이 없기에 시간을 선형적으로 인식하지도 않는다. 오직 현재만을 생각하며 지금의 삶에 집중하는 사람들. 또 다른 도시의 이름은 ‘랜딘’. 이곳의 주민들은 알테라의 시간으로 10년 전에, 그러니까 지구 시간으로 600년 전에 이곳에 유배된 외부인이다. 이들은 문자와 과학을 가졌고, 시간을 선형적으로 헤아리며 모든 것을 기록한다. 과거와 미래에 집착하는 사람들.

테바에 사는 사람들은 스스로를 인간이라 부르며, 랜딘 사람들을 외인이라 칭한다. 반면에 랜딘 사람들은 테바 사람들을 힐프(Highly intelligent life form)로, 자신들을 인간으로 칭한다. 테바 사람들의 피부는 하얗고, 랜딘 사람들의 피부는 검다. 랜딘에서는 대화할 때 상대의 눈을 똑바로 바라보지만, 테바에서 그 행위는 무례함의 극치에 해당한다. 마치 고양이와 강아지처럼 그들은 서로 다르다. 다르기에 두려워하고, 두려움이 의심을 낳으며, 의심은 미움으로 이어진다. 그렇게 10번의 계절 동안 차곡차곡 미움을 쌓아왔다.

그런 그들에게 또 한번의 겨울이 찾아온다. 지구 시간으로 짧게는 15년, 길게는 20년에 달할 기나긴 겨울 앞에서 테바와 랜딘의 주민들은 분주해진다. 왜냐하면 ‘가알’이라는 유목 부족이 추위를 피해 남하하고 있기 때문이다. 지난 세월 내내 이들은 아무 위협도 되지 않았다. 싸움을 피해 그저 밀물처럼 지나쳐갈 뿐이었으니까. 하나 이번엔 뭔가 다르다. 남쪽으로 도망치는 대신 도시를 빼앗고 이곳에 눌러앉으려는 모양이다.

랜딘의 주민들은 테바에 제안한다. 함께 힘을 합쳐 가알에게 기습 공격을 가하자고. 그러나 테바의 주민들은 의심한다. 우리가 도시를 비우고 전투를 벌이는 사이 이곳을 차지하려는 계략은 아닐까. 그들은 서로를 필요로 하면서도 동시에 두려워한다. 첫눈처럼 진심을 덮어버리는 의심 앞에서 끊임없이 어긋나고 또 어긋나버린다.

그러나 같은 시기, 두 도시의 어느 남녀가 서로에게 호감을 갖기 시작한다. 랜딘의 지도자 아가트와 테바의 지도자 월드의 딸 롤레리. 그들은 모든 편견과 물리적 거리마저 뛰어넘어 마치 초능력자처럼 서로의 내면을 읽는다. 어쩌면 다르다는 것은 사람이 사람을 마주하는 데 별 문제가 아닐지도 모른다. 그럴 마음만 먹는다면.

소설에서 두 도시의 이야기는 결말을 맞이하지만, 그들의 겨울은 이제 첫눈을 맞이했을 뿐이다. 오래도록 세상을 뒤덮을 새하얀 눈송이들이 미움과 의심마저 덮어버리길. 가끔은 이들의 미래가 궁금해진다. 여전히 외로운지. 혹은 외롭지 않은지.